当院のむし歯治療の特徴

丁寧なカウンセリング

当院は、治療の必要性や治療方法について、なるべく専門用語を使わず、分かりやすく説明することを心がけています。

当院は、治療の必要性や治療方法について、なるべく専門用語を使わず、分かりやすく説明することを心がけています。

治療を受けても、その目的や日々のケア方法を十分に理解できていないと、むし歯や歯周病が再発しやすくなり、最終的には抜歯が必要になる可能性もあります。

そのため、丁寧なカウンセリングを行い、患者様に治療内容をしっかりとご理解・ご納得いただいたうえで治療を進めることを大切にしています。

当院では、一時的な改善だけでなく、患者様の将来的なお口の健康を見据え、できるだけ長く快適に過ごしていただくための治療を行っています。

気になることやご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

痛みに配慮した治療

当院は、治療中の痛みに配慮した取り組みを積極的に行っています。

当院は、治療中の痛みに配慮した取り組みを積極的に行っています。

「歯科治療=痛い」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、近年では麻酔や医療機器の進歩により、痛みを抑えた治療が可能になっています。

治療前の麻酔がそもそも嫌という方には、麻酔注射の前に表面麻酔を使用し、針が刺さる際の痛みを軽減します。さらに、極細の針を採用し、痛みを感じにくい角度で注射を行うことで、刺激や負担をできるだけ抑えています。

また、麻酔液の注入時に圧力や速度が急に変化すると痛みにつながりやすいため、電動麻酔器を用いて一定の速度で注入し、圧力による違和感も最小限に抑えています。

患者様が安心して治療を受けられるよう、雰囲気づくりにも力を入れています。

「痛みが苦手」「以前の治療でつらい思いをした」という方も、それぞれのペースに合わせて進めてまいりますので、安心してご相談ください。

なるべく削らない治療

当院は、歯をできるだけ削らずに残すことを大切にし、精密な処置を行うために「マイクロスコープ」や「拡大鏡」を使用しています。

当院は、歯をできるだけ削らずに残すことを大切にし、精密な処置を行うために「マイクロスコープ」や「拡大鏡」を使用しています。

マイクロスコープや拡大鏡を用いることで、肉眼では見えにくい細部まで確認できるため、健全な歯質と病変部位を正確に見極めながら、歯を守る治療が可能になります。

たとえば、詰め物や被せ物を行う際も、歯との境目にすき間ができないように、細部まで丁寧に調整することができ、再感染リスクの軽減にもつながります。

また、初期のむし歯を発見することにも役立ち、進行を早期に防ぎます。歯は一度削ってしまうと元には戻ることはないため、当院では拡大鏡を使った「なるべく削らない、天然歯を守る治療」を行っています。

なるべく歯を残す方針で治療計画をご提案

当院では、むやみに抜歯と診断することはありません。歯を残した方が良い口腔内の状態であれば、歯を残す治療法をご提案いたします。CT撮影などの精密検査の結果をもとに、患者様にとって適切な治療計画を立案することを心がけていますので、歯を残したい方は一度ご相談ください。

歯質や神経を保護する「IDS(イミディエイト・デンティン・シーリング)」対応

当院は、できる限り歯を削らず、神経を残す治療を行うために、「IDS(イミディエイト・デンティン・シーリング)」という処置にも対応しています。

これは、むし歯を削ったあとに露出した象牙質の表面を専用の材料や薬剤でコーティングすることで、歯質や神経を守る方法です。

IDSを行うことで、細菌の侵入や物理的刺激を抑え、進行の深いむし歯でも神経を取らずに残せる可能性が高まります。

また、削る量を最小限に抑えられるため、歯へのダメージも少ないです。当院では、患者さまの大切な歯をできるだけ長く保てるよう、丁寧なIDSを行っています。

可能な限り神経を残す治療に対応

「歯髄温存療法」で抜歯リスクを抑える

当院は、できる限り歯の神経を残すことを重視し、「精密歯髄温存療法」にも対応しています。

この治療法は、むし歯や外傷などでダメージを受けた歯の神経(歯髄)をなるべく取り除かず、専用の薬剤で保護しながら歯の寿命を延ばすことを目的としています。

従来であれば神経を除去せざるを得なかったケースでも、専用の薬剤や丁寧な処置により、神経を残せる可能性が高まります。

神経を保存することで、歯の内部に栄養や水分が行き渡りやすくなり、乾燥や脆くなるのを防ぐ効果が期待できます。さらに、歯の知覚を保つことで、異常の早期発見やかみ合わせのバランスを感じ取るなどの大切な役割も果たします。

神経を守ることは、歯の自然な働きを維持するだけでなく、むし歯の再発予防や歯の寿命を延ばすことにもつながります。

歯根が歯茎に埋まっていて抜歯と言われた方へ

歯を残すための「歯根挺出術(エクストル―ジョン)」に対応

当院は、できる限り歯を残すための選択肢として、「歯根挺出術(エクストルージョン)」という処置にも対応しています。

むし歯が歯ぐきの深い部分まで進行し、表面に歯質がほとんど残っていない場合は、人工歯の土台を作ることが難しく、通常は抜歯が選択されることが多くなります。

そのようなケースでも歯を残せる可能性を高める方法が「歯根挺出術」です。

この処置では、歯ぐきの中に埋まっている歯の根に専用の装置を取りつけ、ゴムやワイヤーの力を利用して少しずつ歯を引き上げていきます。

時間をかけて歯根の一部を歯ぐきの上に出すことで、人工歯の土台を確保し、抜歯を回避できるようにします。

歯や歯茎に痛みを

感じたらすぐに歯医者へ

歯や歯ぐきに痛みや違和感を覚えたら、放置せずに早めに歯医者を受診することが大切です。

歯や歯ぐきに痛みや違和感を覚えたら、放置せずに早めに歯医者を受診することが大切です。

むし歯は、食べかすやプラークに潜む細菌が酸をつくり、その酸が歯の表面のエナメル質を少しずつ溶かしていくことで進行が始まります。

いきなり歯に穴があくのではなく、毎日の生活習慣やケア不足などによって静かに進行していくのが特徴です。

また、痛みが出る段階では、すでにむし歯が神経の近くまで進行している可能性が高く、より複雑な治療が必要になるため、治療にかかる時間や費用の負担も大きくなりやすいです。

そして、むし歯で失われた歯質は自然には元に戻らないため、人工の詰め物などで補う処置も必要になります。

「痛みがないからまだ大丈夫」と思っていても、違和感の段階で受診することで、歯を削る量や治療の負担を大きく減らせる可能性があります。

むし歯の進行状態と治療法

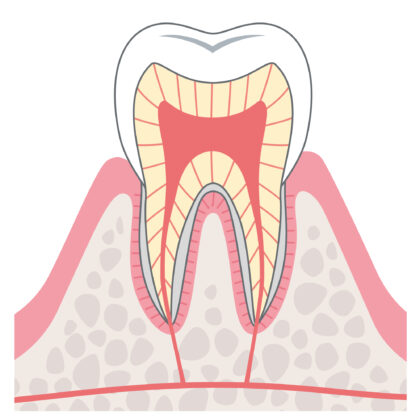

CO(初期のむし歯)

歯の表面がむし歯の初期反応を起こし、健康な状態からわずかに変化し始めた状態です。歯の光沢がなくなって白く濁る・歯の溝が茶色っぽく見えるなどの見た目の変化が見られることがあります。

歯の表面がむし歯の初期反応を起こし、健康な状態からわずかに変化し始めた状態です。歯の光沢がなくなって白く濁る・歯の溝が茶色っぽく見えるなどの見た目の変化が見られることがあります。

この段階ではまだ歯に穴はあいておらず、フッ素塗布や丁寧なセルフケアによって再石灰化を促すことで、むし歯の進行を防げる可能性があります。

定期的な歯科検診で早期発見できれば、治療をせずに済むことも多くなります。

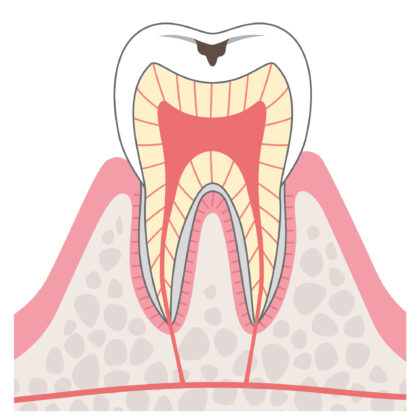

C1(エナメル質までのむし歯)

歯の表面にあるエナメル質が、細菌のつくる酸によって少しずつ溶かされ始めた状態です。黒っぽい変色や、ごく小さな穴が見られることもありますが、痛みなどの自覚症状はほとんどなく、ご自身では気づきにくいのが特徴です。

歯の表面にあるエナメル質が、細菌のつくる酸によって少しずつ溶かされ始めた状態です。黒っぽい変色や、ごく小さな穴が見られることもありますが、痛みなどの自覚症状はほとんどなく、ご自身では気づきにくいのが特徴です。

定期的な歯科検診で早期に発見できれば、最小限の処置で済むことが多く、ご自身の歯を守ることにつながります。

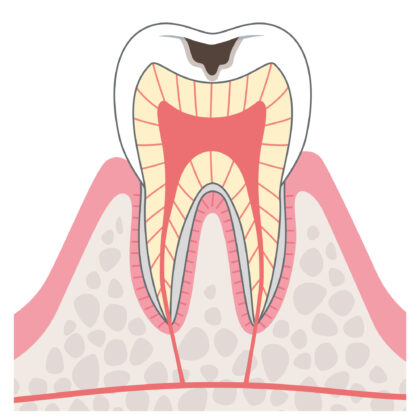

C2(象牙質まで達したむし歯)

むし歯がエナメル質を越えて、内側の象牙質にまで広がった状態です。冷たいものがしみたり、軽い痛みを感じたりするようになります。象牙質は神経に近く、外からの刺激が伝わりやすいため、症状が現れやすくなるのがこの段階の特徴です。

むし歯がエナメル質を越えて、内側の象牙質にまで広がった状態です。冷たいものがしみたり、軽い痛みを感じたりするようになります。象牙質は神経に近く、外からの刺激が伝わりやすいため、症状が現れやすくなるのがこの段階の特徴です。

この状態からはむし歯の進行が早くなる傾向があるため、できるだけ早めの治療が必要です。

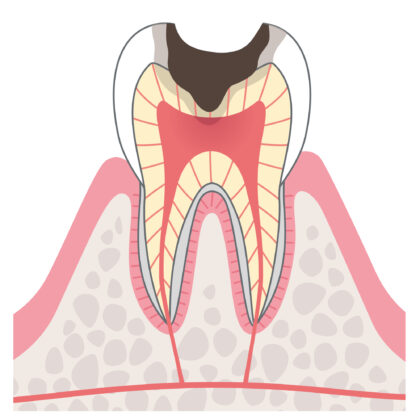

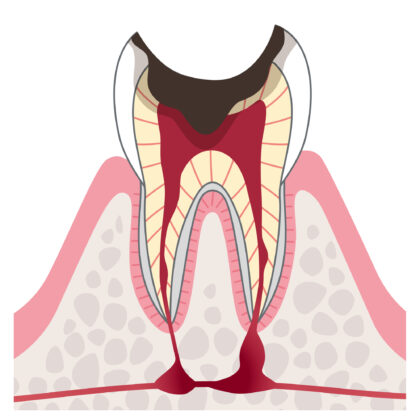

C3(歯髄まで達したむし歯)

むし歯が象牙質のさらに奥にある歯髄(神経)にまで達した状態です。ズキズキとした強い痛みが出たり、何もしていなくても痛む自発痛が起きたりすることがあります。歯の内部で炎症が起きているため、歯ぐきの腫れや違和感が出ることもあります。

むし歯が象牙質のさらに奥にある歯髄(神経)にまで達した状態です。ズキズキとした強い痛みが出たり、何もしていなくても痛む自発痛が起きたりすることがあります。歯の内部で炎症が起きているため、歯ぐきの腫れや違和感が出ることもあります。

この段階では、神経を残すのが難しいこともあるため、早めの治療が重要です。

むし歯がかなり進行し、歯ぐきから見える歯の部分(歯冠)がほとんど溶けてなくなり、歯の根だけが残るような状態です。この段階では、神経がすでに壊死していて、強い痛みを感じないこともあります。しかし、そのまま放置すると根の先に膿が溜まり、歯ぐきの腫れや顔の痛み、発熱などにつながるおそれがあります。

むし歯がかなり進行し、歯ぐきから見える歯の部分(歯冠)がほとんど溶けてなくなり、歯の根だけが残るような状態です。この段階では、神経がすでに壊死していて、強い痛みを感じないこともあります。しかし、そのまま放置すると根の先に膿が溜まり、歯ぐきの腫れや顔の痛み、発熱などにつながるおそれがあります。