「根管治療」で

歯を残せる場合があります!

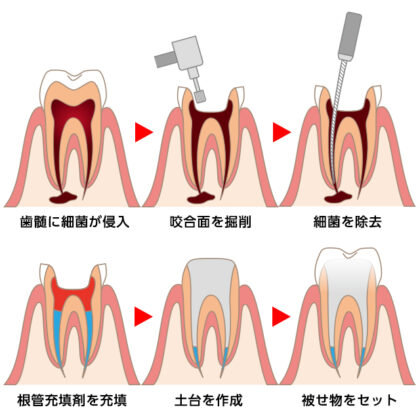

むし歯やケガなどが原因で、歯の神経に細菌が入り込むと、激しい痛みや腫れを引き起こすことがあります。

むし歯やケガなどが原因で、歯の神経に細菌が入り込むと、激しい痛みや腫れを引き起こすことがあります。

放っておくと炎症が広がり、最終的に抜歯が必要になるケースもありますが、「根管治療」によって歯を残せる可能性があります。

根管治療では、感染した神経を丁寧に取り除き、歯の根の中を洗浄・消毒してから、薬剤で密閉する処置を行います。

歯の根の内部(根管)は人によって形や枝分かれの数が異なり、複雑に湾曲していることがあるため、細部まで正確に処置するためには繊細な技術力と豊富な経験・精密な機器が欠かせません。

また、根の先までしっかりと薬を充填するためには、立体的な構造を正確に把握することも重要です。

適切な根管治療を行うことで、天然の歯をできる限り長く使い続けることができます。

「無菌状態にすること」と「先進設備の活用」が成功への近道

根管治療の目的は、天然歯をなるべく長く使い続けられる状態に保つことです。神経を取った歯でも、適切な処置が行われれば、噛む・話すといった基本的な機能を維持しながら日常生活への支障なく使うことが可能です。

根管治療の目的は、天然歯をなるべく長く使い続けられる状態に保つことです。神経を取った歯でも、適切な処置が行われれば、噛む・話すといった基本的な機能を維持しながら日常生活への支障なく使うことが可能です。

再感染や再治療を防ぐには、初回の治療で感染源を正確に除去することが非常に重要であり、処置の精度が歯の寿命を大きく左右します。

当院では、治療中の細菌感染を防ぐための無菌環境に加えて、拡大視野下での精密な処置が可能なマイクロスコープや、複雑な根管の状態把握に役立つ歯科用CTなどの設備を導入しています。

こうした無菌環境と先進機器の活用により、根管内の細部まで見落としなく処置できる体制を整え、再発リスクの軽減につなげています。

「歯髄温存療法」と「根管治療」の判断基準

歯髄温存療法とは、むし歯が歯髄(神経)に達しそうな段階で、まだ炎症や感染が強くないと判断された場合に行う「神経を残す」治療です。

むし歯を丁寧に取り除いたあと、MTAセメントなどの薬剤を使って神経を保護することで、歯本来の自然な感覚や防御機能を維持することができます。 一方で、ズキズキする強い痛みが続いていたり、膿の排出が見られたり、レントゲンで根の先に炎症が確認できるような場合には、感染が歯髄まで進んでいると判断されるため、歯髄温存は難しく根管治療が必要になります。

歯髄を残せるかどうかの判断には、痛みの経過や、炎症の程度、レントゲン所見、処置中の出血の状態など複数の要素をもとに正確に診断します。

当院では、歯の状態を丁寧に見極めたうえで、まずは神経を残せる可能性を検討し、必要に応じて根管治療へと移行します。どちらの治療を選択するかの判断は、「その歯をどれだけ長く使い続けられるか」という点を重視して行っています。

精密根管治療【自費診療】のポイント

3次元画像で根管の状態を把握できる「CT撮影」

根管の形状は非常に複雑で、1本の歯に複数の根管が入り組んで存在していることも多く、個人差も大きいのが特徴です。

根管の形状は非常に複雑で、1本の歯に複数の根管が入り組んで存在していることも多く、個人差も大きいのが特徴です。

また、その走行は直線ではなく、細かく湾曲している場合も少なくありません。そのため、情報が平面的にしか得られない通常のレントゲンでは、診断に限界があることもあります。

当院では、根管の内部構造を立体的に把握するために、歯科用CTを活用しています。根管の本数や位置関係、カーブの程度まで詳細に可視化できるため、見逃しを防ぎ、より精密な治療方針を立てることができます。 特に、以前に治療を受けた歯で再発の疑いがある場合や、原因不明の痛みが続く場合などは、CTによる精査が正しい診断と治療精度の向上につながります。

「マイクロスコープ」で根管内の細かい部分まで確認可能

歯の根の中は非常に入り組んだ構造をしており、治療を正確に行うには、肉眼では見えないような細部まで正確に把握する必要があります。

歯の根の中は非常に入り組んだ構造をしており、治療を正確に行うには、肉眼では見えないような細部まで正確に把握する必要があります。

当院では、自費診療の精密根管治療において、治療の質をより高めるためにマイクロスコープを導入しています。

マイクロスコープは、患部を肉眼よりも最大20倍以上に拡大して映し出せるため、通常の照明や拡大鏡では見落としやすい根管の枝分かれ、急なカーブ、小さな異変なども鮮明に確認することができます。 特に、原因が分かりにくい痛みや再発リスクの高いケースでは、こうした視野の違いが診断や治療方針の精度・治療の成功率に大きく影響します。

マイクロスコープを活用することで、治療の選択肢が広がり、抜歯を避けられる可能性も高まります。 他院にて抜歯が必要と言われた方もぜひ一度当院にご相談ください。

柔軟性に優れた「ニッケルチタンファイル」ですみずみまで除去

当院では、複雑な形状をしている根管内の清掃・形成を精密に行うために、柔軟性に優れたニッケルチタン製のファイルを用いています。

ニッケルチタンファイルは、従来のステンレス製のファイルと比べて根管の形状に沿いやすく、曲がった根管の奥深くまで無理なく届くのが特長です。

根管へのダメージを抑えつつ、隅々まで丁寧に処置を進めることが可能になります。

限りなく無菌状態に近づける「ラバーダム」

根管治療は、わずかな細菌の混入が治療結果に影響を及ぼす繊細な処置です。

根管治療は、わずかな細菌の混入が治療結果に影響を及ぼす繊細な処置です。

当院では、治療中の再感染リスクを最小限に抑えるため、ラバーダムという専用の防湿シートを活用し無菌状態を維持しています。

ラバーダムを使用することで、治療部位のみを露出させ、唾液や細菌から完全に隔離された状態を保つことができます。また、治療器具や薬剤がほかの部位に触れるリスクも最小限に抑えられるため、治療の精度と安全性が大幅に向上します。

ラバーダムは、根管治療の成功率が高い欧米では必ず使用される重要な器具です。当院では、自費診療の精密根管治療にラバーダムを取り入れ、限りなく無菌状態に近づけることで、より成功率を高めています。

保険診療と自費診療の違い

保険診療でも根管治療を受けることは可能です。

しかし、使える器材や治療にかけられる時間にはどうしても制限があるため、複雑な根管構造や細かい感染源へのアプローチが難しくなる傾向があります。その結果として、再発のリスクが高まってしまうというケースも少なくありません。

一方、自費診療では、ラバーダムによる防湿、マイクロスコープによる拡大視野、MTAセメントといった精度の高い設備などを自由に組み合わせることができ、細部にまで丁寧な処置が行える体制を整えることができます。

これにより、感染の取り残しを防ぎ、歯を長く守ることにつながります。

費用をできるだけ抑えたい方や、症状が比較的軽度なケースでは、保険診療でも十分対応できることがあります。

「再発を防ぎたい」「できるだけ歯を残したい」といったご希望がある場合には、自由度の高い自費診療をおすすめしています。

当院では、まずお口の状態をしっかり確認したうえで、どちらの治療が適しているか丁寧に説明いたします。無理にすすめることはありませんので、ご不安な点がある方も安心してご相談ください。

根管治療の流れ

根管治療は、歯の根の中をできるだけ無菌状態にするため、複数回の通院が必要になる治療です。また、精密な治療を行うために、丁寧な検査やカウンセリングが重要です。 最後まで治療をやり切ることが根管治療を成功させるポイントになりますので、通いやすい歯科医院を選びましょう。

1診察やカウンセリング

まずは、お口の状態を診察し、レントゲン撮影を行います。

必要に応じて歯科用CTを使用することもあります。歯科用CTは、3Dの立体画像でお口の中を撮影することができ、根管の形状までしっかり把握することが可能です。

2感染した歯質や歯髄を除去

細菌に感染して汚染された歯質や、神経や血管などの歯髄を除去します。

肉眼の約20倍まで拡大できるマイクロスコープを使用し、狭い根管の中を目視しながら取り除くので、取り残しのリスクを減らすことが可能です。 また、当院で使用する器具は、徹底した滅菌対策を行っています。

複雑な形状をしている器具も、使用前に洗浄・消毒・滅菌を行い、安全性の高い診療環境を整えています。

3歯の内部の洗浄と消毒

感染性物質が根管内に残らないように、薬剤を使用して洗浄を行います。 少しでも細菌が残っていると、再発のリスクを高める恐れがあるため、丁寧な処置が必要です。

1回で終わらないときは、数回に分けてこの作業を行います。 当院は、お忙しい方でも通院を続けられるように、お仕事の昼休みや終業後に通院することもできますので、ご都合のよい時間帯にご来院ください。

4根管充填

細菌の除去が終わったら、痛みや炎症がないことを確認して、根管内部の空洞を埋める「根管充填」を行います。

根管内にすき間が生じるとそこから再発する恐れがあるため、すき間なく薬剤を詰めることが大切です。